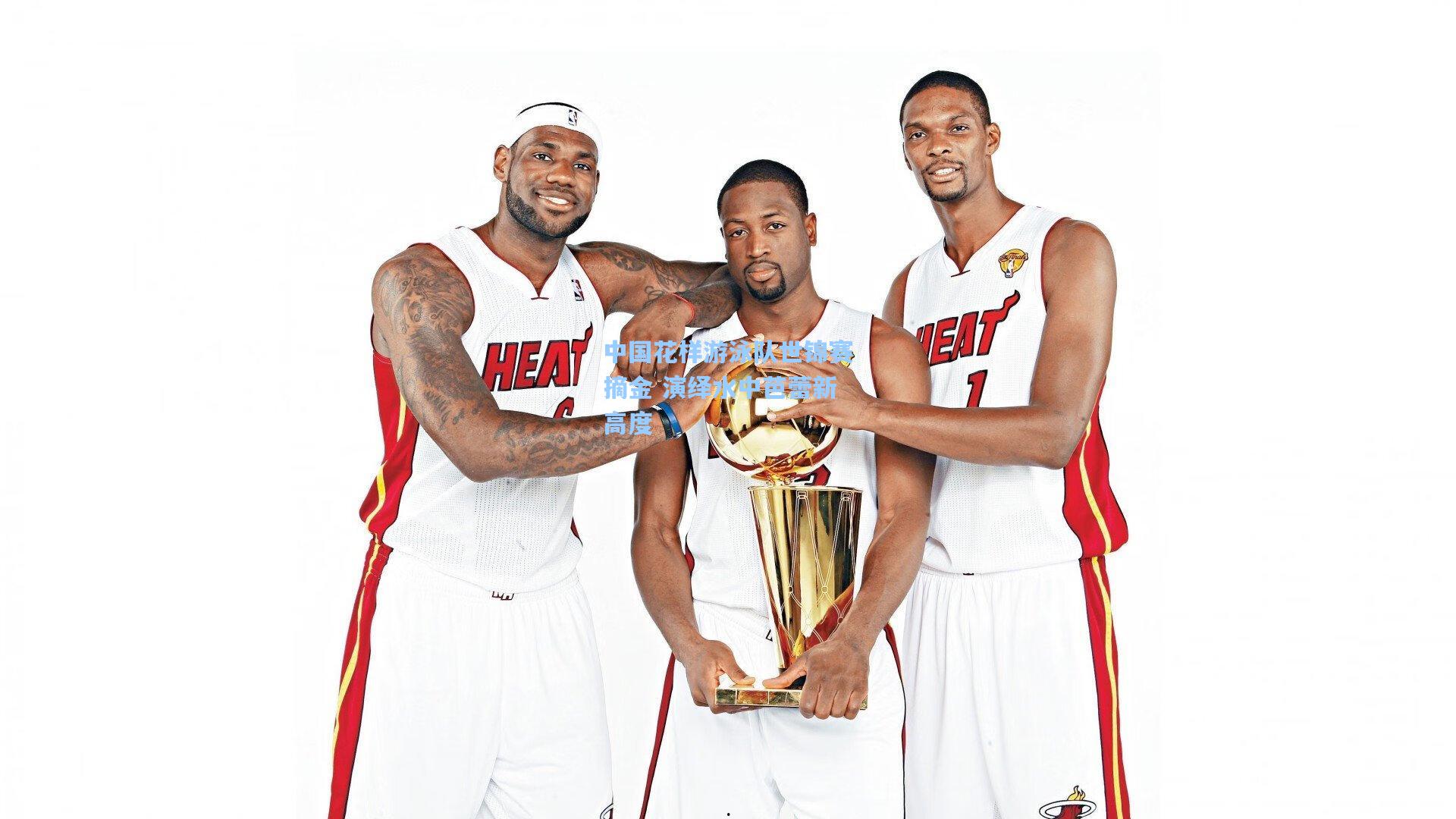

在刚刚落幕的世界游泳锦标赛花样游泳集体自由自选决赛中,中国花样游泳队以一套融合东方美学与高难度技术的动作《碧波凌云》征服裁判,以总分298.86分的成绩力压群雄,时隔四年再度登上世锦赛最高领奖台,这场胜利不仅标志着中国花样游泳重回世界顶尖行列,更以创新编排和艺术表现力为项目发展树立了新标杆。

突破极限:技术难度与艺术表达的完美平衡

本次夺冠的成套动作《碧波凌云》由中国队教练组历时18个月打造,音乐以古筝与交响乐为基调,融入《诗经·蒹葭》的意境,通过水下扬声器营造出空灵氛围,技术层面,队伍在传统托举、旋转动作基础上,首创“复合式螺旋推进”——运动员在完成垂直倒立的同时,以同步率超过95%的腿部波浪形变形成水中涡流,这一动作被国际裁判组认定为“教科书级创新”。

队长冯雨赛后表示:“我们拆解了敦煌壁画‘飞天’的肢体语言,将绸缎舞的动态转化为水下动作,最难的是竞技宝直播在憋气状态下保持面部表情的柔美,每天水下训练超过6小时才能形成肌肉记忆。”据悉,队伍为提升动作密度,在常规25米泳池训练中额外增设5米标记线,确保每位队员的位移误差不超过10厘米。

国际竞争格局:从“追赶者”到“引领者”

此次赛事中,传统强队俄罗斯因国际体育仲裁法庭禁令缺席,但中国队的表现依然含金量十足,亚军乌克兰队以0.8分之差惜败,其教练奥列格·利索夫斯基坦言:“中国队的艺术编排让我们看到花样游泳不仅是体育竞技,更是文化对话。”季军日本队则凭借招牌的“和风演武”风格获得292.41分,其队长高桥麻耶特别称赞中国选手的“水下芭蕾步法”具有“革命性节奏变化”。

国际泳联技术委员会主席丽莎·施罗德在赛后发布会上指出:“中国队的胜利源于对规则的精准解读,新周期评分系统更强调‘动态造型’与‘空间利用率’,她们的‘三维扇形展开’和‘非对称队形变换’都是满分模板。”数据显示,中国队在本场决赛中完成技术自选动作12个、创新连接动作7组,难度系数总和达到49.5,创下本届世锦赛纪录。

幕后故事:科技赋能下的训练革命

北京体育大学运动生物力学实验室为本次备战提供了关键技术支撑,通过水下三维动作捕捉系统,教练组能实时监测队员的关节角度、推进效率等数据,主教练汪洁透露:“我们开发了‘流体动力学模拟软件’,可以预判不同动作组合的水阻系数,莲花绽放’造型原需0.8秒展开,经优化后缩短至0.6秒,这0.2秒差异就能多拿0.3分。”

运动员的生理监测也达到纳米级精度,上海体育科学研究所研发的“可穿戴电解质贴片”能通过汗液分析运动员的疲劳阈值,营养团队据此定制个性化补给方案,二传手肖雁宁透露:“赛前三个月我们的碳水化合物摄入精确到克,体脂率集体控制在12%-14%区间,这对水下动作的轻盈感至关重要。”

文化输出:东方美学征服世界

这套夺冠动作的文化内涵引发国际媒体热议,英国BBC体育频道以《水中敦煌》为题进行专题报道,指出“中国将丝绸之路上千年的艺术积淀转化为竞技语言”,法国《队报》则关注到服装设计细节:“仿生鱼鳞面料的泳衣在LED顶光下会产生粼波效果,这与《千里江山图》的青绿色彩系统形成跨时空呼应。”

国际奥委会文化教育委员会成员安娜·科兹洛娃认为:“中国队的成功证明体育可以是文明对话的载体,当她们用‘双人镜像旋转’表现‘阴阳哲学’时,评分表上的‘艺术印象分’已超越数字本身。”据悉,国际泳联正考虑将2025年花样游泳世界杯分站赛设在西安,以呼应中国队作品中的盛唐元素。

未来展望:巴黎周期的新挑战

随着巴黎奥运会临近,中国队已启动新周期选拔,总教练张晓欢表示:“下阶段将重点培养‘复合型选手’,要求运动员兼具双人项目默契与集体项目适应性。”青少年梯队建设同步提速,杭州亚运会冠军、18岁的张雅怡等新秀已开始接触混双项目训练。

国际泳联新规要求巴黎奥运会增设男女混合双人技术自选项目,这对中国队的男子选手储备提出考验,前跳水运动员王涵等跨界人才正接受系统转项训练,体育社会学家李明指出:“中国花样游泳的‘弯道超车’,本质是训练科学化、管理精细化、文化自信化的三重奏,这支队伍证明,当传统体育强国调整期遇上新兴力量的体系化崛起,项目格局必将重构。”

领奖台上,姑娘们佩戴的奖牌挂带暗藏玄机——蚕丝材质上绣有每位队员的姓名篆刻,这既是对“丝路精神”的致敬,也象征着中国花样游泳如丝绸般柔韧却不可阻挡的上升轨迹,正如国际泳联官方社交媒体所言:“在这场力与美的盛宴中,东方明珠的光芒已照亮泳池的每个角落。”