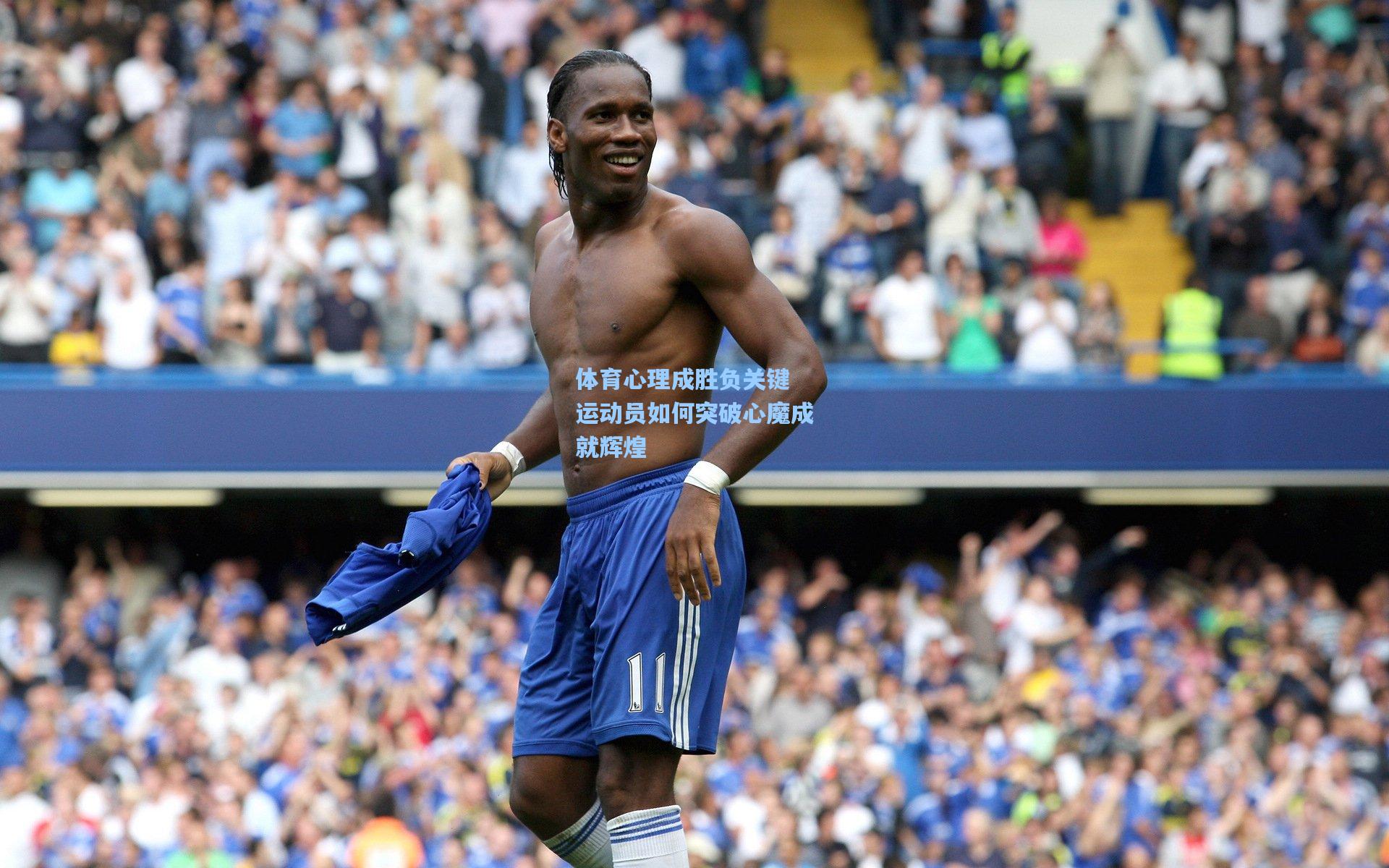

在竞技体育的赛场上,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理已成为决定胜负的隐形推手,无论是奥运会冠军的临场发挥,还是职业球员在大赛中的崩溃,心理因素往往成为成败的分水岭,近年来,体育心理学逐渐从幕后走向台前,成为运动员、教练员和团队关注的焦点。

体育心理:看不见的赛场

体育心理学是一门研究运动员在训练和比赛中心理状态的科学,涵盖压力管理、专注力调节、情绪控制和自信心培养等多个方面,在高压环境下,运动员的心理素质往往比技术能力更能影响比赛结果,在网球比赛中,顶尖选手之间的技术差距微乎其微,而心理抗压能力常常成为决胜关键。

2023年美网女单决赛中,新秀选手艾玛·拉杜卡努的夺冠之路就是一个典型案例,她在资格赛一路过关斩将,最终捧起冠军奖杯,赛后采访中,她多次提到心理教练的帮助:“比赛的关键不是我能打出多好的球,而是如何在每一分之间保持冷静。”这种心理韧性让她在面对经验更丰富的对手时依然能够稳定发挥。

心理崩溃:运动员的“阿喀琉斯之踵”

并非所有运动员都能在关键时刻稳住心态,体育史上不乏因心理崩溃而痛失好局的案例,2016年里约奥运会,美国射击名将马修·埃蒙斯在男子50米步枪三姿决赛中最后一枪失常,再次与金牌失之交臂,这已是他职业生涯中第三次在奥运决赛的最后一枪出现重大失误,赛后,他坦言:“我知道该怎么打,但那一刻,我的手不受控制。”

类似的情况也出现在足球点球大战中,据统计,点球决胜的失败率高达30%,而心理压力是主要原因,英格兰队曾因“点球魔咒”多次在大赛中折戟,直到近年才通过心理训练改善了竞技宝中国这一短板。

体育心理训练:科学助力突破极限

为了帮助运动员克服心理障碍,现代体育团队普遍引入心理教练,常见的训练方法包括:

- 可视化训练:运动员在脑海中反复模拟比赛场景,增强临场适应能力。

- 呼吸调节法:通过深呼吸降低心率,缓解紧张情绪。

- 正念冥想:帮助运动员专注于当下,避免被外界干扰。

NBA球星勒布朗·詹姆斯曾公开表示,他每天都会进行冥想练习,以保持比赛中的专注力,而在中国乒乓球队,心理辅导早已成为日常训练的一部分,总教练刘国梁曾强调:“技术可以练,但心态必须磨。”

年轻运动员的心理建设:从青训抓起

随着体育心理学的发展,越来越多的青训体系开始重视心理培养,青少年运动员在成长期容易因胜负压力产生焦虑,甚至放弃运动生涯,欧洲足球青训营普遍配备心理辅导师,帮助小球员建立健康的竞争观念。

中国女排主教练郎平在培养年轻队员时也格外注重心理建设,她曾表示:“比赛不仅是技术的比拼,更是心理的较量,年轻队员需要学会在逆境中成长。”

未来趋势:科技赋能体育心理

近年来,人工智能和大数据技术开始应用于体育心理研究,通过生物传感器监测运动员的心率、脑电波等数据,科学家可以更精准地分析心理状态,并制定个性化训练方案,某些职业电竞战队已使用AI系统分析选手在比赛中的情绪波动,从而优化战术安排。

虚拟现实(VR)技术也被用于模拟高压比赛环境,帮助运动员提前适应紧张氛围。

体育心理学的崛起,标志着竞技体育进入了一个全新的时代,无论是职业运动员还是业余爱好者,心理素质的提升都能带来质的飞跃,随着科学技术的进步,心理训练将成为体育竞争中不可或缺的一环,而那些能够突破“心魔”的运动员,终将在赛场上书写属于自己的传奇。